Nachrüstung dringend erforderlich!

Lüftungsanlagen sichern bessere Lernqualität in Schulen und Bildungseinrichtungen

Schülerinnen und Schüler sitzen bei weit geöffneten Fenstern eingehüllt in dicke Jacken und Decken in ihren Klassenzimmern: Alltag an vielen Schulen in Pandemie-Zeiten, um per Frischluft von außen die Innenraumluftqualität zu optimieren und einer Virenverbreitung vorzubeugen. Effektiver und komfortabler wäre eine Nachrüstung der Klassenräume mit einer Lüftungsanlage. Dieser Beitrag erläutert Hintergründe und Details einer solchen Maßnahme.

Die Corona-Pandemie hat sehr deutlich gemacht, welche Mängel in Sachen Innenraumluftqualität in unseren Schulen und Bildungsstätten noch immer vorzufinden sind. Mehr als 90% dieser Einrichtungen verfügen über keine mechanische Lüftungsanlage, sondern werden noch immer ausschließlich über die Fenster be- und entlüftet. Dass eine reine Fensterlüftung nicht genügt, und wie wichtig ein ausreichender und kontinuierlicher Luftwechsel in Klassenräumen nicht nur zur Minimierung einer Ansteckungsgefahr bei Viruserkrankungen ist, weiß man ja nicht erst seit Ausbruch der Pandemie!

Eine unzureichende Lüftung in einem Klassenraum führt zwangsläufig zu einer schnellen und drastischen Erhöhung von Schadstoffbelastungen, die sowohl die Konzentration, aber auch die Gesundheit der SchülerInnen und Lehrenden negativ beeinflussen.

Luftreiniger reichen nicht

Ein wichtiger Indikator zur Feststellung der Innenraumluftqualität ist die CO2-Konzentration, die bereits durch Prof. Pettenkofer im 19. Jahrhundert mit einem max. Grenzwert von 1.000 ppm definiert wurde und noch heute als Zielwert auch in der Schulnorm VDI6040 zu Grunde gelegt wird.

Um mindestens diesen Standard zu erreichen und die Innenraumluft langfristig auf konstant hohem Qualitätsniveau zu halten, reichen die mit begrenzten Finanzmitteln in den Schulen angeschafften mobilen Umluftreiniger nicht aus. Diese haben zur Bekämpfung der aktuellen Corona-Lage ihre Berechtigung – aber nur als Ergänzung zur reinen Fensterlüftung, um mögliche Aerosole aus der Raumluft abzuscheiden. Verglichen mit einer professionellen Lüftungsanlage stellen Umluftreiniger aber keinen kontinuierlichen Luftaustausch sicher und können nach der Pandemie stillgelegt werden.

Vorteile von Lüftungsanlagen

Lüftungsanlagen sind eine langfristige und nachhaltige Lösung, um die empfohlenen Werte einer gesunden Raumluftqualität sicherzustellen – auch in Nicht-Corona-Zeiten.

Zu den zahlreichen Vorteilen gehören:

- Ausreichende Frischluftzufuhr während der kompletten Nutzungsdauer – und wenn gewünscht,

auch darüber hinaus – und bei Vollbelegung des Raumes - Bedarfsgeregelte Luftmenge in Abhängigkeit des gemessenen CO2-Niveaus im Klassenraum – automatisch und ohne, dass der Nutzer eingreifen muss

- Filterung der evtl. mit Feinstäuben und Pollen belasteten Außenluft und somit Zufuhr gereinigter „Allergiker freundlicher“ Frischluft

- Keine Geräuschbelästigung durch Außenlärm – wie dies bei geöffneten Fenstern häufig der Fall ist

- Keine Wärmeverluste durch weit geöffnete Fenster

- Energieeinsparung durch integrierte Wärmerückgewinnung im Winter

Unterscheiden lassen sich Lüftungsanlagen generell in zentrale, semizentrale und dezentrale Systeme. In Schulen oder Bildungseinrichtungen versorgt bei zentralen Systemen ein Lüftungsgerät vom Dach oder einer Technikzentrale aus einer größeren Anzahl an Klassenräumen über mehrere Etagen. Bei semizentralen Systemen werden mehrere Klassenräume auf einer Etage von einem Lüftungsgerät be- und entlüftet.

Dezentrale Lüftungsgeräte hingegen sind üblicherweise direkt im Klassenraum installiert und sorgen für die Be- und Entlüftung dieses einen Raumes.

- Bedarfsorientierte und frei einstellbare Zuluft-Temperatur

- Wetterunabhängige Lüftungseffektivität

- Ausreichende Abfuhr der im Klassenraum freigesetzten, virenbelasteten Aerosole

- Im Sommer kann durch Betrieb der Anlage in der Nacht der tagsüber aufgeheizte Klassenraum wieder abgekühlt werden

Das dezentrale Lüftungsgerät „DEX3000“ – ein kompaktes Zu- und Abluftgerät mit Wärmerückgewinnung – wurde speziell für den Einsatz in Klassenzimmern entwickelt.

Kriterien für die Systemwahl

Die Umsetzung zum Einbau einer Lüftungsanlage hängt von mehreren Faktoren ab und ist für jede Gebäudesituation individuell unterschiedlich realisierbar. Die Möglichkeiten beim Neubau sind natürlich von komplett zentralen Anlagen bis hin zu semizentralen oder dezentralen Anlagen pro Klassenraum sehr breit aufgestellt. Die Nachrüstung beschränkt sich meist aus organisatorischen und Zeitgründen auf dezentrale bzw. semizentrale Lösungen.

Bei der Planung und Auswahl einer Lüftungsanlage gilt es, folgende Positionen zu berücksichtigen:

- Bautechnische Rahmenbedingungen (Architektur, Konstruktion der Gebäudehülle)

- Standort und Gebäudeausrichtung

- Raumvolumina und Raumtiefen

- Raumaufteilung

- Belegungsdichte der Räume, die abzuführenden Lasten und die Nutzung

- Die Einrichtung der Klassenräume

- Die raumlufttechnische Auslegung

- Neubau oder Gebäudesanierung

- Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit

Dezentrale oder semizentrale Systeme bieten den Vorteil, im begrenzten Zeitraum der Ferien jeweils nur einen Teilbereich mit den nötigen Lüftungsanlagen auszustatten, ohne die ganze Schule als Baustelle während des Normalbetriebs lahm zu legen. Zudem können so die Budgets auf mehrere Bauabschnitte aufgeteilt werden.

Dezentrale Anlagen punkten bei der Nachrüstung zudem damit, dass keinerlei Lüftungskanäle für die Zu- und Abluft verlegt werden müssen, da die Zuluft unmittelbar aus dem Gerät in den Klassenraum geführt und die Abluft mit einem direkten Ablufteingang am Gerät angesaugt wird. Bauliche Maßnahmen bestehen lediglich aus Kernbohrungen, um die Außenluftansaugung und Fortluftabführung über die Fassade sicher zu stellen. Dabei ist es wichtig dies für Klassenraum exakt zu planen. Um Decken-Geräte möglichst dezent in die Klassenraumumgebung zu integrieren, gibt es zusätzlich eine Zwischendeckenvariante, die speziell bei abgehängten Decken einen Großteil des Gerätes optisch verschwinden lässt.

Des Weiteren bieten dezentrale Lüftungsgeräte durch integrierte Bewegungs- sowie CO2-Sensoren die Möglichkeit einer absolut autarken und bedarfsgeregelten Betriebsweise. Sobald der Raum genutzt wird, schaltet sich die Anlage automatisch ein. Die Luftmenge wird in Abhängigkeit des gemessenen CO2-Niveaus automatisch angepasst. Natürlich besteht hier auch die Möglichkeit einer manuellen Einflussnahme im Klassenzimmer direkt oder optional über eine Aufschaltung der Geräte an ein BMS (Building Management System).

Besteht die Möglichkeit das Lüftungsgerät in einem gesonderten Raum oder in die Zwischendecke zu platzieren, bieten sich auch semizentrale Lösungen an (Versorgung eines bis mehrere Klassenräume in einem Bauabschnitt). Diese sollten mit Volumenstromreglern pro Klassenraum ausgestattet werden, die – angesteuert über die entsprechenden Sensoren - die Regelung der Luftmengen sicherstellen. Die Geräte verfügen in diesem Fall über eine Konstantdruckregelung, um die Leistung bedarfsgerecht anpassen zu können.

Mindest-Außenluftvolumenströme

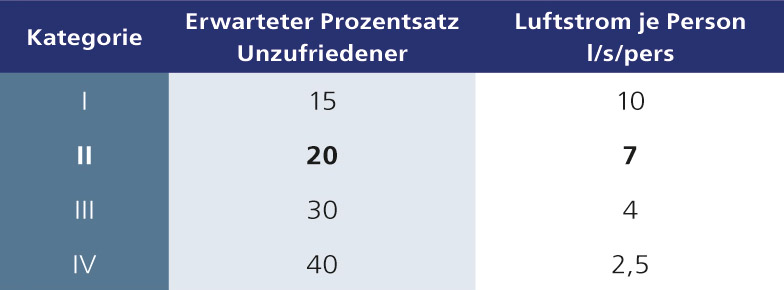

Um eine ausreichende Innenraumluftqualität zu gewährleisten, hat sich die Auslegung der benötigten Luftmenge gemäß DIN EN 16798-1 Kategorie II bewährt. Soll die Anlage auch eine ausreichende Lüftung für den Pandemiefall berücksichtigen, empfehlen Experten die Auslegung gemäß der Kategorie I.

Bei diesem Verfahren erfolgt die Berechnung der Mindest-Außenluftvolumenströme in Abhängigkeit der Anzahl der Personen, der Fläche und der Schadstoffarmut des Gebäudes. Der Außenluftvolumenstrom zur Abführung der Lasten, die durch die Personen hervorgerufen werden, wird abhängig vom erwarteten Prozentsatz Unzufriedener festgelegt (Tabelle 1).

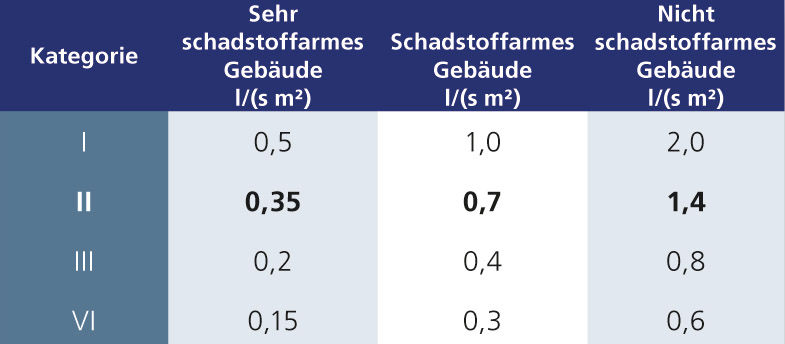

Zusätzlich wird ein Außenluftvolumenstrom zur Abfuhr der Emissionen durch das Gebäude (Farben, Putz, Fußbodenbeläge etc.) je m² definiert. Die Höhe des Volumenstromes je m² richtet sich nach der Stärke der zu erwartenden Emissionen des Gebäudes (Tabelle 2).

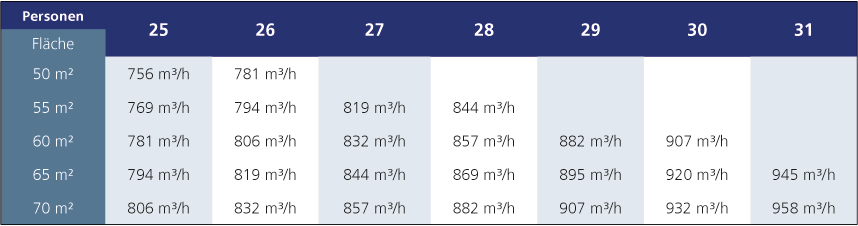

Die Gesamtlüftungsrate ergibt sich aus der Addition der beiden ermittelten Luftmengen. Ist nichts anderes vereinbart, kann die Kategorie II für schadstoffarme Gebäude verwendet werden. Somit ergibt sich ein Gesamt-Außenluftvolumenstrom von 25 m³/h (7 l/s) je Person + 2,5 m³/h (0,7 l/s) je m². Bei einer Standard-Belegungsdichte von 2,0 m² je Person ergeben sich somit 30 m³/h pro Person. Je nach Größe des Klassenraumes können sich andere Volumenströme ergeben (siehe Schnellauswahl-Tabelle).

Tabelle 1

Tabelle 2

Schnellauswahl-Tabelle

Berechnungsbeispiel:

| Voraussetzungen | Luftmenge pro Unterrichtsraum | |

|---|---|---|

| Gewünscht Raumluftkategorie II Schadstoffarmes Gebäude 28 Schüler und zwei Lehrkräfte Raumgröße (Fläche) 56 m² | 30 Pers. x 7 l/s je Pers. | 30 Pers. x 7 l/s je Pers. |

| 56 m² x 0,7 l/s je m² | 39 l/s (140,4 m³/h) | |

| Luftmenge pro Unterrichtraum | 249 l/s (896,4 m³/h) | |

| CO2-Niveau | 1032 ppm | |

Der Mindest-Außenluftvolumenstrom pro Unterrichtsraum beträgt damit 249 l/s – das entspricht 896,4 m3/h. Die Berechnung erfolgte mit dem CO2-Berechnungstool von EXHAUSTO.

Notwenige Aufklärungsarbeit

Die Vorteile mechanischer Be- und Entlüftung sind immer noch zu wenig bekannt und offene Fenster werden häufig als alternativlos für die Frischluftversorgung angesehen. Die Lüftungstechnikbranche arbeitet daher gegenwärtig verstärkt an der dringend notwendigen Aufklärung von Kommunen, Schulen und Nutzern über die Sinnhaftigkeit der Systeme in Klassenräumen. Zu diesem Zweck stellt EXHAUSTO unter anderem eine kostenfreie und leicht verständliche Informationsbroschüre speziell zu energieeffizienten Systemlösungen für die bedarfsgerechte Be- und Entlüftung von Bildungseinrichtungen zur Verfügung. Übergeordnetes Ziel ist es, eine flächendeckend akzeptable Innenraumluftqualität in Schulen und Bildungseinrichtungen sicherzustellen, ohne dass Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte während des Unterrichts mit dicken Jacken vor offenen Fenstern sitzen müssen.

Weitere Informationen zu Lüftungslösungen für Bildungseinrichtungen finden Sie hier.